Как постигать медицину: фармакология

Φαρμάκων (фармакон) — в древнем писании означало чародейство, в котором полагалось каяться наряду с убийством и блудом. С тех пор прошло немало времени, и всякая магия практически перестала существовать, как только человечество смогло выяснить причины и механизмы ранее необъяснимых явлений. Постепенно чудо излечения от недугов перешло в обычное ремесло и появилось φάρμακον — лекарство, а вместе с этим и наука о нем — фармакология. Сейчас фармакология представляет из себя одну из самых динамично развивающихся областей медико-биологического знания. Это и неудивительно: большая часть фундаментальных исследований в конечном счете направлена на то, чтобы найти (или улучшить) лечение того или иного заболевания посредством фармакотерапии.

Так или иначе, фармакология пропитывает быт практически каждого человека: начиная от «биохакеров», фанатично поедающих метформин для продления жизни, и заканчивая недавним обнаружением экологически опасных концентраций антидепрессантов в океане.

А потому цель данного руководства — облегчить первое первое прохождение через фармакологию и помочь без отторжения имплантировать ее в систему ваших медицинских знаний. Здесь мы попытаемся показать, как можно оптимизировать процесс обучения и извлечь максимум пользы из курса фармакологии.

Часть 1. О фармакологии

1.1 Договоримся о терминах

Фармакология

Сейчас под термином «фармакология» скрываются 2 смысла. В широком смысле под фармакологией понимают науку о лекарствах в принципе — лекарствоведение. Лекарствоведение состоит из двух групп дисциплин:

- собственно фармакологии — медико-биологической науки о влиянии лекарственных веществ на организм (в узком смысле, который дальше и будем использовать),

- фармации — комплексе наук о технике изготовления и распространения лекарственных средств.

В медицинских вузах, как правило, сначала изучают основы фармакологии (общая фармакология + наиболее популярные группы препаратов), а затем клиническую фармакологию — алгоритмы фармакотерапии наиболее распространенных групп заболеваний с учетом особенностей пациента и тяжести заболеваний.

Лекарственное средство — вещество, применяемое в виде лекарственной формы (препарата) для профилактики, лечения и диагностики заболеваний. В этом тексте для упрощения мы будем использовать термины «лекарственное средство» и «препарат» как синонимы.

Мишень — та молекула (иногда по контексту тип клеток, орган), с которой напрямую связано действие лекарственного средства. Чаще клеточный рецептор, транспортер или фермент, реже — другие белки, нуклеиновые кислоты, мембраны и даже градиенты.

1.2. Уровень подготовки

Перед изучением фармакологии нужен определенный уровень знаний, так как фармакология находится на границе между фундаментальными (цитология, физиология, биохимия) и клиническими дисциплинами (факультетская терапия, кардиология, психиатрия и др.).

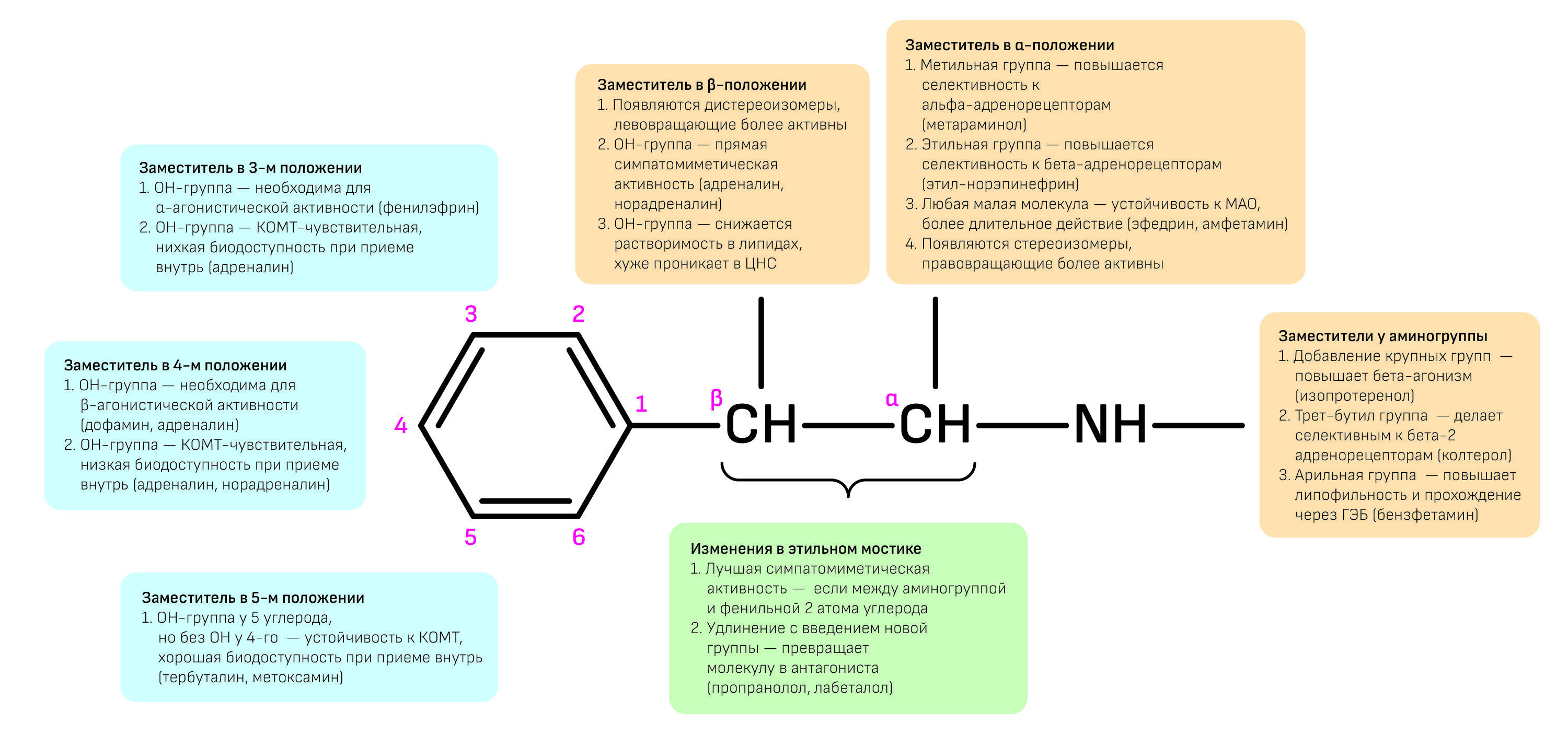

Фундаментальные предметы дают знания о мишенях. Зная функцию мишени в организме (рецептор, фермент, ионный канал, транспортер) и то, каким образом на него действует лекарственное средство, можно предсказать большинство эффектов. Допустим, зная роль адреналиновых рецепторов в организме и свойства ксилометазолина (с какими подтипами адренорецепторов он сможет связаться и как изменит функции клеток), можно предсказать его основные эффекты, показания и противопоказания.Так как организм штука сложная, полностью все предсказать нельзя, и потому без исследований на животных и людях пока никуда. Можно ли смоделировать эффекты на компьютере? В некоторой степени да — почитайте про докинг и QSAR.

Связь структуры и активности на примере фармакофора адреномиметиков (фармакофор — "каркас" молекулы, совокупность пространсвенных и электронных признаков)

Связь фармакологии с некоторыми дисциплинами в медицинском университете

Трудность может состоять в том, что на момент 3 курса у вас будет недостаточно знаний об этом, так что нужно быть готовым к тому, что эту информацию придется «добирать». Пугаться этого не стоит — часто основные этапы патогенеза заболевания, на которые действует препарат, достаточно подробно описываются в учебниках фармакологии.

1.3. Зачем учить фарму

Фармакология не относится к тем предметам, которые «прошли и забыли»: в дальнейшем она будет встречаться практически на всех терапевтических и хирургических дисциплинах. В хирургии, кроме инструментов, широко используются лекарственные препараты — как для непосредственного проведения операции (анестетики, наркозные средства, миорелаксанты), так и в ходе послеоперационного наблюдения (анальгетики, противомикробные средства). Существуют даже чисто диагностические цели, например, применение атропина в офтальмологии, радиофармпрепаратов в лучевой диагностике и контрастных веществ для проведения МРТ и рентгена (такие вещества, накапливаясь в определенных структурах организма, позволяют досконально их визуализировать).

А потому при изучении фармакологии имеет смысл сразу разбирать клинические ситуации, когда вам пригодится то или иное знание. Универсальное правило для любого предмета — знание не должно «висеть в воздухе», лучше его заякоривать за что-то уже вам известное или прогнозировать ситуации, в которых оно вам понадобится. Выучили антибиотики — можно посмотреть схемы лечения внебольничной пневмонии.

Часть 2. Как устроен предмет

Процесс изучения фармакологии представлен в виде двух ее ипостасей: теории и рецептуры. Это же будет определять формат занятий. А условная «единица знания» в фармакологии — это название лекарства. Не знаете названий — не знаете фармакологию. Тут очень помогут мнемоники.

2.1. Как составлена теория

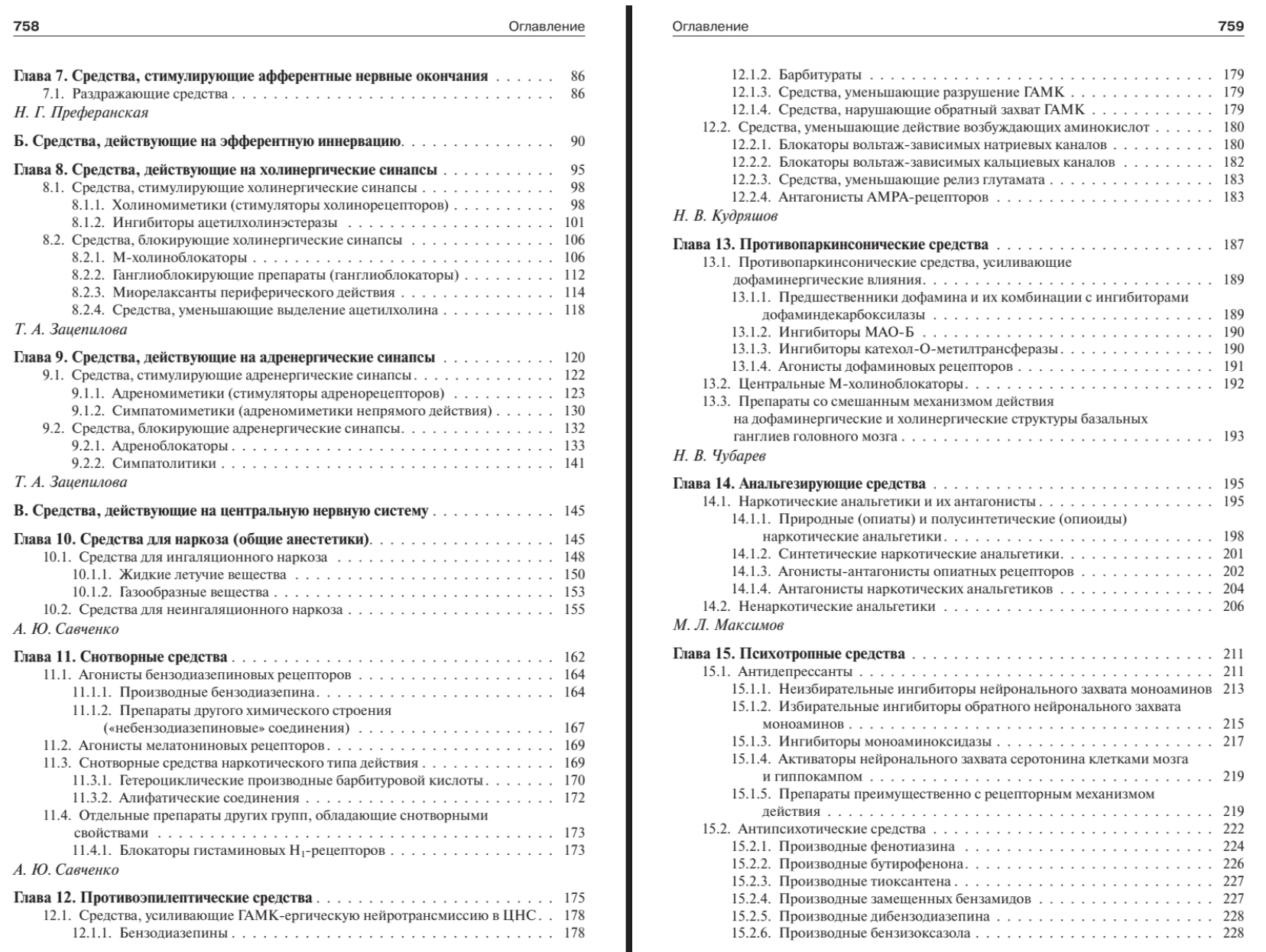

Во многих учебниках принята фармакотерапевтическая классификация лекарственных средств — это смешение классификаций по механизму и по системам органов.

Разделение фармакологии на конкретные темы и их последовательность немного варьирует и зависит от вуза и специальности. Обычно программу фармакологии делят на 2 части: общую фармакологию (общая рецептура, фармакокинетика, фармакодинамика) и частную фармакологию (частная рецептура и знания о действии конкретных групп лекарственных средств).

Общая фармакология

Состоит из фармакокинетики и фармакодинамики. Если коротко, то фармакокинетика — это про то, что организм делает с лекарством, а фармакодинамика — это то, что лекарство делает с организмом. Важно сразу хорошо усвоить эти темы, чтобы «иметь почву под ногами» при столкновении с частной фармакологией.

Обычно раздел общей фармакологии изобилует примерами пока что незнакомых вам препаратов. Запоминать ли их? Да. Потому что это классические, яркие примеры, которые потом еще не раз будут спрошены.

Фармакокинетика

Она же ADME (absorption, distribution, metabolism, and excretion — абсорбция, распределение, метаболизм и выведение). Это математико-химический раздел с кучей параметров и графиков, главные из которых — период полуэлиминации и AUC (площадь под кривой на графике «концентрация/время», которой часто измеряется биодоступность).

Чтобы чувствовать себя крутым и предсказывать поведение лекарства в организме (посадит оно печень или почки?) — освежите знания по химии в рамках понятия гидрофильности/гидрофобности, полярности/липофильности. Не брезгуйте анализом путей метаболизма — зачем глюкуронирование, зачем гидроксилирование и биотрансформации (бывает так,что некоторые препараты сделаны так, что превращаются в лекарство только после преобразований в организме).

Фармакодинамика

Это раздел про мишени, варианты взаимодействия с мишенями и эффекты. Важно будет понять (вспомнить с биохимии), что такое константа диссоциации, так как при помощи нее часто измеряется насколько вещество «подходит» к своей мишени. Также тут обсуждается безопасность, явления толерантности, зависимости, кумуляции и многое другое.

Понимание фармакокинетики и фармакодинамики позволит не убить пациента при назначении одновременно нескольких по-отдельности безопасных лекарств, а также пользоваться всякими трюками с комбинациями, кратностью приема и путем ведения.

Частная фармакология

Это основной массив знаний. Представляет из себя несколько теоретических блоков, внутри которых препараты объединены действием на систему органов («Препараты, влияющие на периферическую нервную систему») или общим характером действия («химиотерапевтические средства»). Порядок тем составлен с простой целью: чтобы то, что изучалось в начале года, создавало опору для последующих тем.

Иерархия знания внутри каждой темы построена так: Группа лекарственных средств → подгруппа/поколение → конкретные лекарства.

Здесь же пригодятся знания по физиологии конкретных органов и систем. Например, перед курсом химиотерапевтических препаратов было б неплохо освежить в голове классификацию патогенных микроорганизмов и паразитических гельминтов.

Под «торговым названием» подразумевается конкретное название препарата, данное ему фирмой-производителем. Его оппонент и одновременно союзник — МНН — является нетривиальным обозначением молекулы действующего вещества. Подкрепим примером: все знают препарат Но-Шпа — так его назвала фирма-производитель (потому что спазмолитик, no-spasm). Само же действующее вещество зовется «дротаверин» — это название не патентуется и является непосредственно МНН. Когда некое предприятие регистрирует новую лекарственную молекулу, оно по праву первенства патентует и торговое название. Когда срок действия патента истекает, кто угодно может производить лекарства с этим же действующим веществом, придумывая свое название (дротаверин продается также под названиями Спазмонет, Спазмол, Спазоверин…), либо не очень заморачиваясь, оставить его МНН с прибавкой названия фармкомпании (Дротаверин-Тева, Дротаверин-Эллара…), или вовсе оставить название неизменным. Меняться будут лишь упаковки, лекарственные формы, ну и технологии производства, которыми располагает каждая из компаний. Такие вот «реплики» оригинальных препаратов называются «дженерики» (или «генерики» — кто как говорит). Они почти всегда стоят дешевле, но их эффективность предугадать сложно, она зависит от производственных технологий отдельно взятой компании. Кроме того, по российским требованиям и требованиям FDA биоэквивалентность дженериков и оригинала может различаться, поскольку допускается отклонение по фармакокинетическим параметрам до 20 % в большую или меньшую стороны.

Как придумывают МНН?

С торговыми названиями понятно — их придумывают непосредственно производители по тем же принципам, что и любые товары на полке продуктового магазина. А вот кто придумывает МНН и какими принципами он руководствуется? Тут правила все-таки есть, подробнее в посте Алексея Водовозова, а также [1], [2] и [3].

О поколениях (генерациях) препаратов

Принципиально ничего нового, все также, как с поколениями смартфонов и процессоров — каждое новое поколение чем-то лучше предыдущих. Никто не будет вкладывать деньги в изучение и внедрение препарата, который по ключевым параметрам хуже имеющихся аналогов. Обычно (но не всегда) речь идет о степени избирательности действия: каждое новое поколение действует более точно и более сильно.

2.2. Как работать с теорией

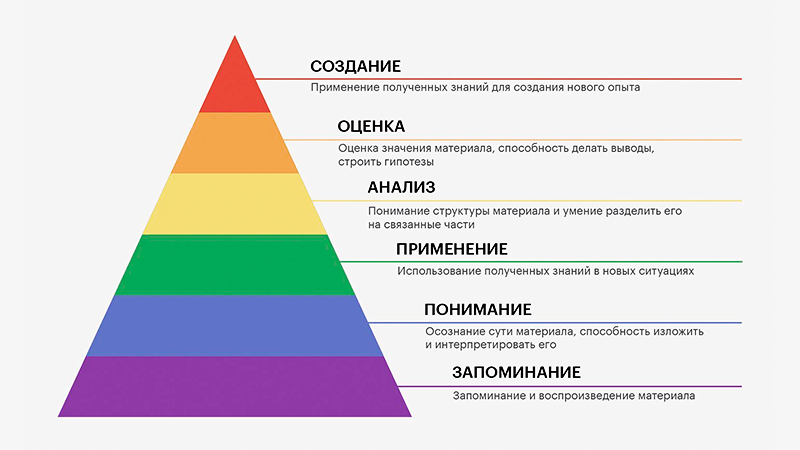

В педагогике есть таксономия Блума — по ней измеряется уровень вашего знания и качество ответов. Задание тем сложнее (и оценка тем выше), чем на более высокий уровень мы заходим. По возможности отталкивайтесь от этого.

Приоритеты

Главный приоритет и одновременно «программа минимум» — классификации и названия. А в идеале вы должны уметь объяснить чем отличаются 2 конкретных препарата внутри одной группы и из-за каких особенностей нужен каждый.

Цифры

Конкретные значения периодов полуэлиминации, процента связывания с белками, клиренса, длительности действия часто не будут нести для вас большого значения. На практике больше применимы качественные характеристики: «не всасывается», «хорошо проникает в мозг», «преимущественно почечный клиренс», «период полуэлиминации длительностью около недели». А потому вместо запоминания конкретных цифр часто можно разделять препараты на «подгруппы» в зависимости от величины параметра: длительный/короткий период полуэлиминации, активно/слабо связывается с белками плазмы, преимущественно печеночный/почечный клиренс и все в этом духе.

При этом желательно знать численный критерий отнесения препарата в ту или иную «подгруппу». Например, «активно/слабо связывается с белками» — это не > или < 50 %, а > или < 80 %, и так далее. Важно знать именно то, проходит ли препарат этот условный порог.

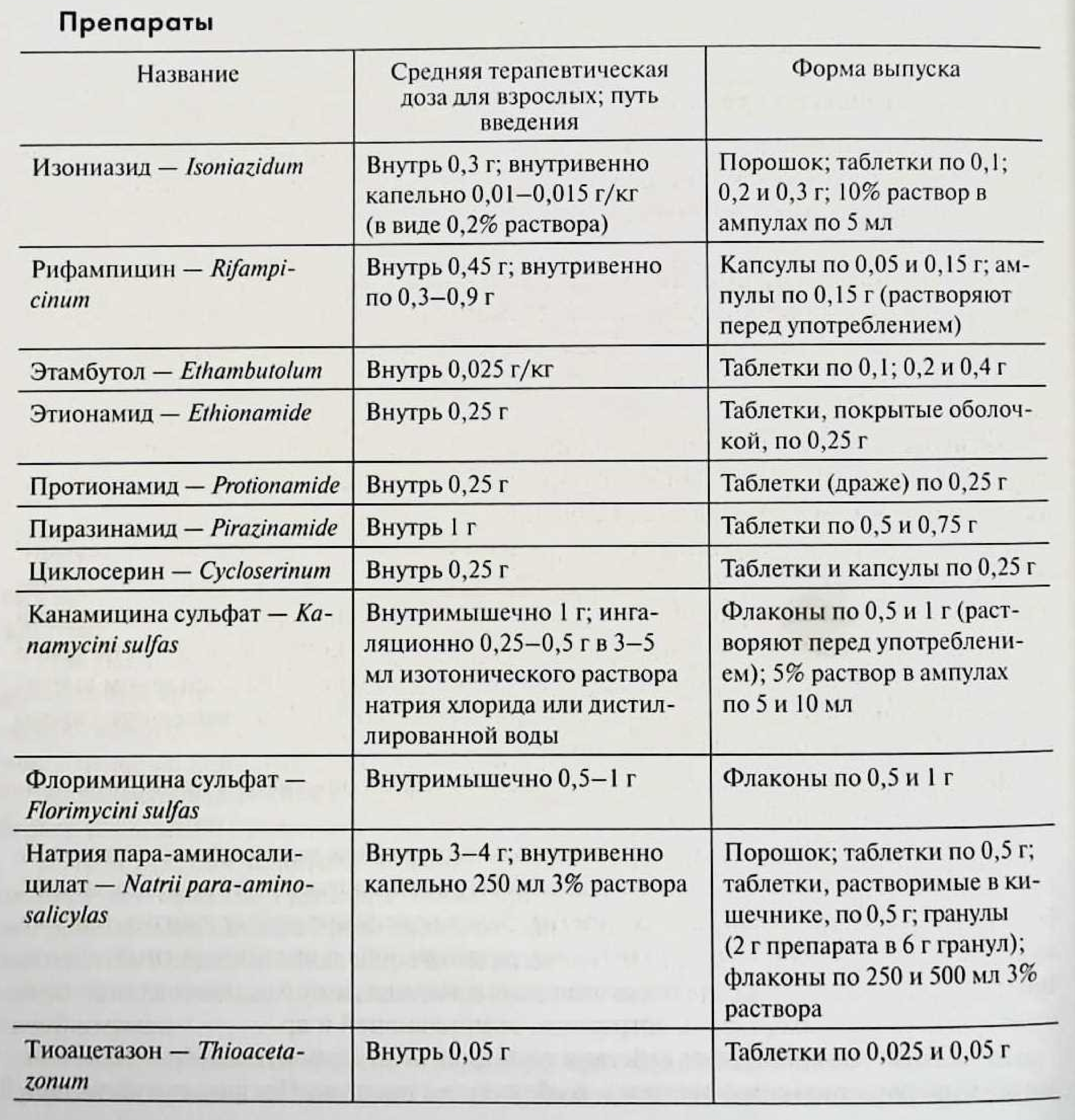

Препараты

Буквально с первых пар вы поймете, что есть «особенные» и посредственные, ничем не выделяющиеся препараты. Вычислять, какой препарат обязателен к подробному запоминанию, поможет ряд признаков:

- он единственный в группе (изониазид);

- имеет отличительный/дополнительный механизм действия, который ставит его в особое место внутри своей группы (небиволол расширяет сосуды);

- имеет специфический побочный эффект, что будет ограничивать его применение (метоклопрамид может вызывать паркинсонизм);

- отличается от остальных в группе фармакокинетикой (эсмолол — бета-блокатор очень короткого действия);

- имеет уникальное применение (дантролен — единственный одобренный в РФ препарат от злокачественной гипертермии).

Для остальных препаратов часто будет достаточно запомнить групповую принадлежность и отличия от других из этой же группы.

Механизмы

Стоит запоминать те механизмы, которые прямо объясняют терапевтические или побочные эффекты. У некоторых препаратов очень много механизмов, не имеющих клинического значения. Или, например, не всегда будет иметь смысл запоминать, какой подтип рецепторов через какие вторичные мессенджеры действует (хотя на эту тему есть интересная мнемоника — Мнемоники в медицине).

Тут как раз хорошо работает принцип «знаешь свойства мишени — знаешь свойства препарата».

для лимбической системы это означает снижение патологической активности и антипсихотическое действие,

• в экстрапирамидной системе — снижение дофаминергической передачи с проявлением синдрома паркинсонизма,

• в рвотном центре — угнетение его деятельности,

• для гипоталамуса — прекращение тормозного влияния на выработку пролактина (↑ уровня пролактина).

Соответственно, галоперидол может быть использован:

• для лечения шизофрении и психозов,

• для устранения рвоты центрального генеза.

А побочных эффектов ждем в виде гинекомастии и лекарственного паркинсонизма. Ну и вряд ли его стоит применять у людей с болезнью Паркинсона.

Ситуация «одна роль мишени и несколько групп препаратов»: простагландины необходимы для синтеза слизи в желудке, что защищает стенку желудка от действия соляной кислоты. Ненаркотические анальгетики (типа аспирина), угнетая их синтез, могут вызвать изъязвление слизистой оболочки желудка, соответственно, гастрит и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки будут побочными эффектами и противопоказаниями этих препаратов. По этой же причине (нарушение синтеза простагландинов) аналогичное влияние на слизистую желудка будут иметь и глюкокортикоиды (можете вспомнить эксперименты Ганса Селье при изучении стресса).

Также будет актуально «знаешь патогенез — знаешь, что должны делать препараты». Например, зная основное звено патогенеза ИБС — несоответствие между потребностью сердца в кислороде и его доставкой — можно сделать логичный вывод, что фармакотерапия ИБС будет сводиться к уменьшению потребности сердца в кислороде (уменьшая ЧСС, снижая интенсивность окисления жирных кислот — бета-блокаторы) и увеличению интенсивности кровоснабжения (расширяя коронарные сосуды — нитроглицерин).

Побочные эффекты и противопоказания

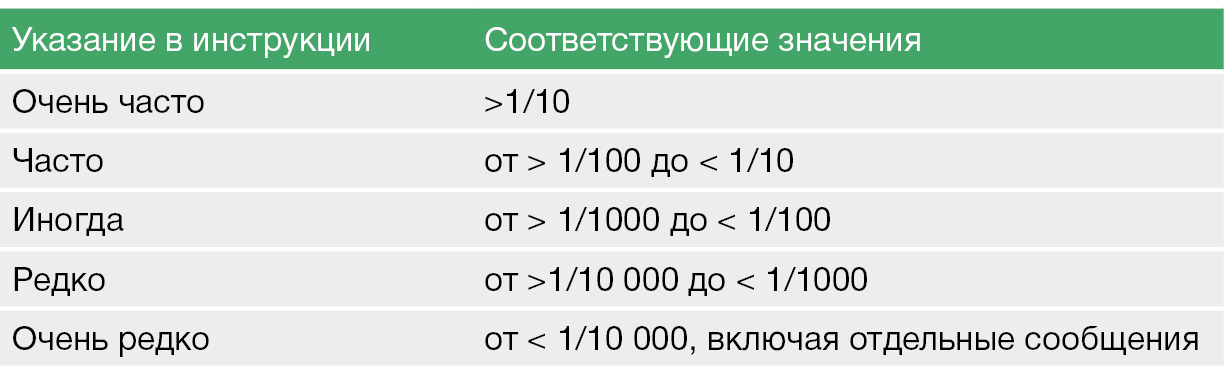

Заучивать следует специфичные для данной группы препаратов побочные эффекты/противопоказания, а также особенные для некоторых препаратов (это часто помогает отличать между собой препараты внутри одной группы). Другой критерий: частота и тяжесть. Частоту можно узнать в инструкции к препарату. Подробнее о нежелательных реакциях.

В причинах и тонких механизмах побочных эффектов препаратов поможет разобраться материал Dark side: побочные эффекты лекарств.

Показания

Сначала проще запомнить группу патологий, без, например, уточнения степени артериальной гипертензии или к какой линии терапии относится препарат. Это задача клинической фармакологии, но плох тот фармаколог, который не хочет стать клиническим фармакологом. Разбираться в нюансах назначений и дозировок вам потребуется в будущем, когда ваша профессия будет прочно связана с конкретными группами препаратов.

Конспекты

Будет идеально, если вы будете составлять свои конспекты с зарисовкой классификации и пометками особенностей препаратов. На занятиях эти конспекты можно будет дополнять упущенным, в итоге вы окажете себе неоценимую помощь в конце года и на период сессии.

Например, в конспектах можно коллекционировать отравления и взаимодействия. Может получиться так, что в конце учебного года отравлениям и комбинациям будут посвящены отдельные занятия.

Также рекомендуем использовать способы работы с информацией, описанные в руководстве «Как эффективно обучаться в медицинском университете». Хорошее применение в фармакологии находят способы mind map (для классификаций), конспект + маркер и мнемоники.

Лекции

Если лекции даже не обязательны к посещению, все равно их стоит посещать, так как отечественные учебники не особо богаты на иллюстрации/схемы и вся художественная нагрузка возлагается на слайды. Кроме того, часто на лекциях озвучивается наиболее угодная кафедре форма ответа на тот или иной вопрос. Также бывает, что лекционный материал ложится в основу заданий и тестов. К сожалению, иногда бывают лекции, на которые потраченного времени жаль.

Часть 3. Рецептура

Каждое занятие вы будете писать несколько рецептов «с Божьей помощью»*.

* согласно правилам оформления, препараты в рецепте и рецепты между собой уже более двух столетий разделяются терминальным символом «#», имеющим занятное историческое и мистическое значение: все рецепты в средние века начинались со слов «Cum Deo» («С Богом»), т. е. с «благословения Бога», без которого нельзя было начинать никакие важные дела, тем более выписывание назначений больному. Позже эти слова заменили начертанием двух крестов «††», которые со временем превратились в #.

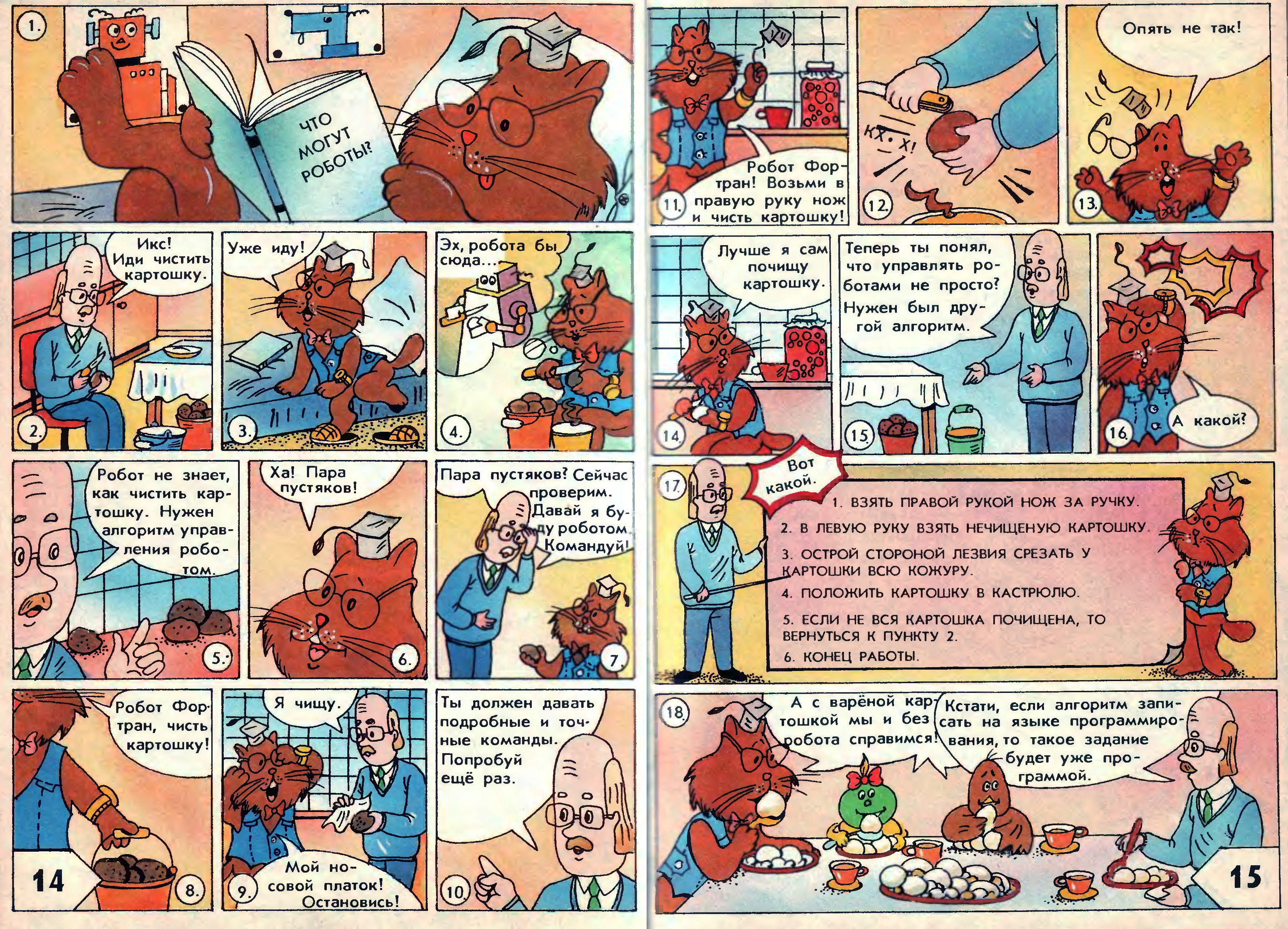

3.1. Рецепт — это инструкция

Рецептура заслуженно вызывает нелюбовь и опасения. А причины тому две: рецепт из себя представляет эдакую «инструкцию» на латыни, и эти рецепты надо (а много где уже и не надо) зубрить. Точнее говоря, рецептура пишется на двух языках: латынь для фармацевта и на родном языке для пациента. Из латыни придется вспоминать (доучивать) падежные окончания и склонения (в основном первые три).

Оформляя рецепт, следует опираться на принцип — обезопасить себя от дурака, который может все понять не так. Эту возможность ему надо сократить, например, не злоупотребляя сокращениями в сигнатуре (части для пациента).

Как и всякая инструкция, рецепт требует точности, однозначности и понятности для обоих адресатов. В этом плане рецептура чем-то напоминает программирование, написание команд или алгоритмов.

Подробнее о том, как оформлять рецепты: приказ 1094н, методические материалы от Минздрава, мини-гайд от Re-clin. Пример актуализации правил. И в любом актуальном учебнике.

Обычно изучение рецептуры разделяется на 2 блока:

- На первых занятиях изучается общая рецептура, где вы учитесь выписывать различные лекарственные формы, делать стандартные подсчеты.

- Остальной год уже зазубриваете/готовите дома рецепты конкретных препаратов (соответствующие теме занятия), их механизмы и показания.

Поначалу запоминать рецепты будет трудно, но ввиду того, что мозг пластичен и адаптируется к повторяющейся деятельности (то есть происходит тренировка), с каждым разом делать это станет все проще. Очень рекомендуем завести тетрадь-конспект рецептов, где можно будет составлять пометки, проводить ваши собственные расчеты объемов и доз, систематизировать знания (например, в виде таблицы). Чем больше вы работаете с информацией, тем лучше запоминаете. Есть ряд факторов, упрощающих запоминание рецептуры:

- несмотря на разнообразие лекарственных форм в общей рецептуре, большинство лекарственных форм в частной (которые придется заучивать) будут представлять из себя таблетки и растворы в ампулах;

- многие рецепты будут повторяться;

- многие дозировки и объемы будут повторяться (по мере накопления знаний вы сможете запоминать уже как-то так — «концентрация как у норадреналина, объем как у метопролола»);

- часто терапевтические дозы подобраны таким образом, что надо будет принимать по 1–2 таблетки (на самом деле таблетки изготавливают с таким количеством действующего вещества, чтобы ими было удобно подбирать дозу), вводить 1-2-5 мл (что будет соответствовать объему одной ампулы).

Необходимо понимать, что разные показания будут требовать назначения разных лекарственных форм: вряд ли получится купировать судорожный приступ таблетками, очевидно, будут предпочтительны инъекции растворов. Частой ошибкой бывает неверный выбор дозировки таблеток и числа приемов для получения указанной суточной дозы.

Пример оформления коспекта по рецептуре (из учебника Харкевича)

Зачем мне это все запоминать?

Чтобы было проще «в бою». Как правило, изучается актуальная рецептура, существующие и применяющиеся препараты. Опыт выписывания рецептов позволит быстро ориентироваться на практике, облегчит подбор доз и лекарственных форм в срочных и нетипичных ситуациях.

Зачем мне запоминать рецепты на нерецептурные препараты?

Бывают ситуации, когда рецепт необходим в качестве подтверждающего документа для каких-нибудь юридических разборок. Или если пациент захочет оформить налоговый вычет.

3.2. Математика

Нужен развитый навык подсчета. Иногда может потребоваться конкретная доза, и надо будет уметь перевести ее в миллилитры раствора, число капель, таблеток, высчитать сколько надо таблеток на курс или суточную дозу. Важно научиться считать на первых занятиях по общей рецептуре, дальше на это будет слишком мало времени. Не стесняйтесь спрашивать, если вам непонятен какой-то подсчет — цена репутации «человека, которому все понятно» может оказаться слишком высока.

3.3. Списывание рецептуры

Если же вдруг такая возможность представится, то стоит предусмотреть несколько моментов.

Сделать расчеты заранее. Если концентрацию раствора и его объем ампул вы спишете, то вот считать сколько миллилитров надо ввести на указанную массу больного уже придется самостоятельно.

При изучении теории уделите особое внимание препаратам, которые оказались в рецептуре. Как минимум, выясните сколько препаратов каждой группы находятся в рецептуре. Допустим, 1 блокатор, 1 антидот и 4 миметика. В общем, определите самые яркие различия. Дело в том, что рецептурные задания могут быть сформулированы так, что сперва требуется догадаться какой препарат требуется выписать (будет описано показание или механизм действия). Не зная, что из себя представляет препарат, вы сильно рискуете списать не тот рецепт.

У препаратов могут быть разные лекарственные формы, поэтому важно понимать, что конкретному показанию соответствует та или иная лекарственная форма.

Часть 4. Долги по фармакологии

Тут как везде — лучше не накапливать, в идеале — не получать эти долги. Фармакология один из тех предметов, к которым надо готовиться заранее, так как кратковременной памяти не хватит. Это касается и экзамена — вы не выучите несколько сотен препаратов за неделю (если не обладаете памятью Шерешевского). Даже при значительном дефиците времени и сил поставьте себе обязательную задачу: как минимум раз в неделю выучивать хотя бы классификацию препаратов и готовиться к написанию рецептов — это посильная задача как для очень занятых работяг, так и для самых отпетых лентяев.

В том случае, если вы запустили фармакологию и накопили изрядное количество долгов, заниматься их устранением следует последовательно, в порядке занятий (если помните, выше мы писали, что порядок тем часто придерживается вполне рациональной логики). Самая трудная задача при изучении большого объема фармакологического материала в короткие сроки состоит в том, что при попытках запомнить ряд малознакомых названий все может смешаться в кашу, и закрутится водоворот очередных проблем. В такой ситуации вам может помочь конспект одногруппников или однокурсников (наверняка кто-то сделал что-то годное), отфотографировать конспект в хорошем качестве в наше время не должно занять времени больше, чем перерыв на лекции. А вообще, постарайтесь избежать всего этого (хотя бы еще и потому, что на экваториальном 3-м курсе на вас много чего будет наваливаться помимо фармакологии).

Часть 5. Арсенал (по чему учить)

Во-первых, вам наверняка это скажет ваш преподаватель. Если нет, обязательно спросите. Тут можно скачать многие из упомянутых далее учебников.

Особенностью фармакологии является динамичность знаний. Каждый год появляются новые препараты, чуть реже выводятся из применения старые. Изредка появляются новые группы препаратов.

Разумеется, по этой причине желательно использование наиболее свежих изданий учебников. Однако часто хватает «свежести» материала в пределах 10 лет, так как основные группы препаратов остаются все те же десятилетиями, а новые приобретают широкое применение и накапливают достаточную информацию относительно особенностей применения спустя годы.

В идеале настоящее изучение любой дисциплины не заканчивается, а только по-настоящему начинается после его сдачи (а в случае фармакологии и подавно).

5.1. Учебники

В зависимости от текущих целей, уровни глубины постижения фармакологии можно условно разбить на 3 ступени «basic-medium-advanced», в нашем случае — «чтобы сдать», «чтобы знать» и «чтобы глубоко понимать».

Вне категорий находятся Кафедральные Методички (при наличии). Как известно, позволяют как нельзя лучше подстроиться под требования конкретной кафедры, так что без них не обойтись.

Basic: чтобы сдать. Экспресс-курсы, таблицы, атласы.

• «Фармакология Ultralight: учебное пособие» Аляутдин Р. Н. — краткая выжимка учебника Аляутдина (будет упомянут далее), местами дополненная схемами или наглядными блоками информации. Может быть полезен для поверхностного ознакомления с темой, быстрого повторения материала перед коллоквиумами или экзаменом.

• «Элементарная фармакология: учебное пособие» Майский В. В. — учебник выбора для того, чтобы знать все темы по необходимому минимуму. По содержанию это пособие является переработкой учебника Аляутдина. Хорошая верстка и оглавление (чего не хватает во многих учебниках). Не подходит для глубокого изучения.

• Деллас «Фармакология экспресс-курс» — перевод иллюстрированного учебника на 200 страниц под редакцией Аляутдина.

• «Карточки по фармакологии» — целая серия материалов в духе «1 препарат — 1 карточка», сделано преподавателями кафедры Сеченовского университета.

• «Фармакология Иллюстрированный учебник» — почти атлас, под редакцией Аляутдина, отлично дополняет любой другой отечественный неиллюстрированный учебник.

• «Фармакология в вопросах и ответах» Рамачандран А. — крайне полезное пособие в блиц-формате: каждая страница разделена на 2 колонки с вопросами в одной и ответами в другой так, что можно спрятать от себя ответы и устроить самому себе небольшой экзамен. Такой необычный формат позволяет самостоятельно оценить свои знания и улучшить их как при подготовке к заключительному экзамену, так и в течение учебного года. Увы, почитать можно только купив, электронную и бесплатную версию найти не удалось.

• «Наглядная фармакология: учебное пособие» Майкл Дж. Нил и

• «Наглядная фармакология: атлас» Люлльман, Мор, Хайн — два равнозначных атласа с обилием схем и картинок. Малопригодны к самостоятельному использованию, но прекрасно работают в паре с каким-нибудь более полноценным учебником при отсутствии конкретной схемы в последнем. Как минимум один из них (по вкусу) всегда стоит держать под рукой.

• «Фармакология» Муляр А. Г. — пособие-справочник, где каждый препарат разобран по схеме «эффекты-показания/противопоказания-побочные эффекты». Полезен как альтернативный конспект или средство для освежения и систематизации знаний перед опросами или тестами.

• «Фармакология на ладонях: справочник» Дроговоз С. М. — пособие-табличная шпаргалка, достойное занять место на одной полке со школьными ГДЗ по химии и серией «Выучим годовой курс за ночь» для будущих врачей-интуитов (о чем создатели и поясняют в предисловии). Препараты даны в МНН, но возможны некоторые номенклатурные расхождения, так что будьте внимательны.

• «Фармакология в рисунках и схемах» Годован В. В. — еще один экспресс-курс, более объемный, чем шпаргалка, удобен для людей с развитым ассоциативным мышлением, но все равно годится лишь для повторения материала в дополнение к основной литературе.

Medium: чтобы знать. Основные учебники.

• «Фармакология: учебник» Харкевич Д. А. — самый популярный. Классика, регулярно переиздается. Из достоинств можно выделить наличие всех тем и рецептуры. Возможно, единственный отечественный учебник по фармакологии с более-менее хорошими рисунками, но если вы глянете зарубежные, то поймете, что есть куда расти. Присутствуют скромные исторические отступления (но не такие крупные, как в биохимии Ленинджера).

Так как является попыткой уместить всю фармакологию в одну книгу, да еще с картинками — многие темы изложены недостаточно глубоко. Учебник Д. А. Харкевича местами недостаточен, местами избыточен; существуют опечатки в части эффектов или механизмов (даже в последнем издании), поэтому не пугайтесь и относитесь к информации критически, сопоставляя ее с лекциями или схемами из атласов.

• «Фармакология: учебник» Свистунов А. А., Тарасов В. В. — возможно, самый оптимальный отечественный учебник для базового изучения фармакологии на сегодняшний день. Может быть единственным полноценным учебником для начала изучения фармакологии. Большое внимание уделено механизмам и схемам, эффекты препаратов сопоставлены с механизмами. Кроме того, это чуть ли не единственное пособие, в котором вы найдете упоминания о том, что для профилактики и лечения гриппа на сегодняшний день ВОЗ и FDA одобрены только адамантаны и ингибиторы нейраминидазы (и уж никак не арбидолы и кагоцелы), а ноотропы все еще не прошли огонь, воду и объективные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Несомненным плюсом является отдельный раздел, посвященный основам фармацевтической информации, поиску в Pubmed и прочие моменты, греющие душу адептам доказательной медицины.

• «Фармакология: учебник» Аляутдин Р. Н. — достаточно полноценный учебник, неплохо раскрывает моменты, упущенные в Харкевиче, что позволяет эффективно использовать его в связке. Из слабостей — практически полное отсутствие схем, рисунков и таблиц в последних изданиях. Вполне приятный на чтение, главное не перепутать издания для высшего и для среднего медицинского образования.

• «Фармакология» Венгеровский А. И. — менее популярное среди студентов учебное пособие, написанное простым и понятным языком. Несмотря на «лекционный» формат, используется многими (и весьма успешно) как самостоятельный учебник. Большим плюсом являются небольшие патофизиологические отступления, освежающие в памяти важные моменты из физиологии или биохимии для тех, кто подзабыл (подзабил). По большей части хорошая структура, хотя почти отсутствуют рисунки и схемы (что, как и с учебником Аляутдина, скорее связано с ценовой политикой издательства).

Advanced: чтобы глубоко понимать. Учебники с расширенным изложением, клиническая фармакология.

• «Клиническая фармакология по Гудману и Гилману» — легендарный, всемирно известный фолиант фармакологии. Не путать с Альфредом Гудманом Гилманом, хотя связь есть. В общем, если вы не нашли группу препаратов в Харкевиче, Аляутдине или Свистунове, поищите тут. Определенно пригодится в будущем на многих терапевтических и хирургических дисциплинах, и, конечно же, на курсе клинической фармакологии. Не стоит пугаться объема, потому что быстро придет понимание, что именно относится к курсу базисной фармакологии, а что выходит за его рамки и стремится к клинической фармакологии.

Множество схем поможет развить навык понимания механизмов и эффектов, а некоторые разделы даже позволят блеснуть знаниями о тех побочных эффектах, о которых не напишут в других учебниках, ну и, конечно же, подготовить себя к комплексному пониманию клинической фармакологии и фармакотерапии в будущем. К каждой главе, как в любом приличном зарубежном учебнике, имеется список источников. Увы, новые издания пока не переводятся.

• «Базисная и клиническая фармакология» Катцунг Б. Г. — тоже древний и регулярно переиздающийся зарубежный учебник, увы, уже много лет как не переводится у нас. Тем не менее, вполне хорош даже в издании 2008 года. Сделан с упором на клиническое применение, хорошо и понятно раскрывает основные принципы фармакологии в своей первой главе. Своеобразная классификация.

• «Фармакология: клинический подход» Клайв Пейдж — поможет выработать понимание связи фармакологии с другими дисциплинами. Обсуждение препаратов почти всегда сопровождается качественным экскурсом в патогенез заболевания. Очень хорошие схемы и рисунки. Возможно, даже стоит того, чтобы купить в бумажном варианте.

• «Клиническая фармакология» Кукес В. Г. — заслуженно популярный учебник по клинической фармакологии в РФ. Продуманная структура и верстка, регулярно переиздается. Очень рекомендуем к прочтению разделы фармакокинетики и фармакодинамики, даже если у вас не клиническая фармакология.

• Михайлов «Настольная книга врача по клинической фармакологии» — можно рассматривать как студенческий, так как этой самой клинической фармакологии там не особо много.

• «Клиническая фармакология: национальное руководство» Белоусов Ю. Б., Кукес В. Г. — клиническая фармакология Кукеса «на максималках». Одна из первых книг арсенала человека, решившего связать свою работу с фармакотерапией. Кроме того, книга будет полезна даже на этапе изучения просто фармакологии, ибо содержит ответы на большую часть вопросов, которые могут возникнуть по мере изучения ключевых тем: например там также отлично изложены главы по фармакокинетике, фармакодинамике и комбинированию лекарственных средств.

Дополнительное и необязательное. Для углубленного изучения и для специалистов.

Группа учебников, которые вряд ли получится использовать как единственный источник информации, однако они отлично дополняют содержимое основных учебников.

• «Лекарственные средства» Машковский М. Д. («Справочник Машковского») — Отечественный независимый аналог Гудмана и Гилмана с авторской классификацией. Содержит по большей части краткую справочную информацию о лекарствах и сохраняет свое назначение только в рамках уточнения значений параметров, свойств, лекарственных форм и названий. Регулярно обновляется верными последователями

• Федеральное руководство по использованию лекарственных средств — конкретно отвечает на вопросы что, чем и как лечить: с алгоритмами, условиями, режимами дозирования и остальными тонкостями. Указаны классы рекомендаций. Стоит как минимум ознакомиться.

• Кому интересна психофармакология — есть 4 хороших учебника:

- Стивен М. Стал «Основы психофармакологии»,

- Руководство Каплана и Сэдока по медикаментозному лечению в психиатрии,

- Шацберг, Коул, Дебаттиста: Руководство по клинической психофармакологии,

- Meyer's Psychopharmacology, есть только в англоязычном варианте.

• Группы препаратов, используемые в анестезиологии, соответственно, очень подробно (порой подробней, чем в любом учебнике по фармакологии) изложены в "Анестезии Миллера". Также можно порекомендовать глянуть классический учебник "Клиническая анестезиология Моргана".

• Аналогичная история с кардиологией — к вашим услугам 4-томник «Болезни Сердца» Браунвальда и «Клиническая фармакология в кардиологии» Леоновой.

• По антимикробной терапии есть:

- удобный, почти карманный Справочник Джея Сенфорда,

- Практическое руководство по антиинфекционной терапии (Козлов Белоусов Страчунский),

- Справочник по антимикробной терапии (Козлов, Дехнич),

- огромный учебник Principles and Practice of Infectious Diseases и

- «Алгоритмы антибиотикотерапии в эпоху антибиотикорезистентности» Белобородовой — читается легко, дает практический взгляд на антимикробные препараты глазами врача-инфекциониста.

• По педиатрической фармакологии учебников не так много, а те, что доступны в сети — немного устарели. Тем не менее:

- "Российский национальный педиатрический формуляр" Баранов А.А.,

- "Клиническая фармакология в педиатрии" Булатов, Макарова, Черезова,

- "Особенности действия и применения лекарственных средств у детей" Литвинов,

- Глава 59 "Аспекты перинатальной и педиатрической фармакологии" в учебнике Катцунга.

- Глава 2 Pediatrics Pharmacotherapy в "Pharmacotherapy Principles and Practice" Marie A. Chisholm-Burns

- Антимикробная терапия у детей по Нельсону

• Стоматологическое:

- Практическое руководство "Местная анестезия" и

- "Applied pharmacology for the dental hygienist"

Самые популярные англоязычные учебники

Есть несколько англоязычных и, увы, пока не переведенных учебников, которые на голову выше перечисленных ранее. Потому, если вы пошли в медицину, от английского никуда не денетесь.

• "Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics" — скорее всего, лучший учебник по фармакологии. Определенно стоит держать под рукой если вы решили посвятить себя фармакологии. Не особо любим студентами из-за объемов.

• "Basic & Clinical Pharmacology", Bertram G. Katzung — второй по популярности англоязычный учебник, конкурент G&G. Качественный и подробный.

• "Rang & Dale's Pharmacology" — подробный экскурс в патофизиологию и биохимию, обилие рисунков и схем.

• "Brenner and Stevens' Pharmacology" — хорошо структурированный, иллюстрированный и небольшой учебник. Можно рассматривать как укороченную версию трех учебников выше.

• "Pharmacotherapy Principles and Practice", Chisholom-Burns — неплохой и достаточно подробный учебник по клинической фармакологии. Все рассматривается через призму фармакотерапии заболеваний.

• "Netter's Illustrated Pharmacology" — известная серия атласов с соответствующим качеством рисунков. За красотой и наглядностью скрывается практически отсутствие текста, выборочность и недостаточная полнота. Использовать также как атласы Люльмана и Нила.

• "Elsevier's Integrated Review Pharmacology" — вся теория построена на таблицах и графиках. Удобен именно многочисленными табличками.

• "Medical Pharmacology at a Glance" — является частью серии лаконичных книжек at a Glance, рассматривает препараты в контексте патологий, очень полезные рисунки (часто полезней, чем в Неттере).

• Lerchenfeldt S., "BRS Pharmacology" — короткий курс фармакологии в виде конспектов.

• "Comprehensive Pharmacology" и "A Pharmacology Primer" Терри Кенакина — для тех, кто решил всерьез заняться фармакологией. Много про методы.

Актуальные научные статьи

Клинико-фармакологические статьи и статьи про конкретные препараты — лучший источник информации об их кинетике и динамике, если групповой механизм действия уже изучен по учебнику, а частных данных по нему недостаточно.

Обзорные научные статьи — это первичные источники информации, на базе которых совместно с результатами научных работ и пишутся учебники. Как искать и скачивать научные статьи рассказано тут.

5.2. Сайты

• РЛС — наверняка вы уже знаете этот сайт, если гуглили препараты. В первую очередь это популярный справочный ресурс о всех лекарственных средствах в принципе.

• гРЛС — если РЛС содержит инструкции о всех препаратах, то гРЛС — только о зарегистрированных и рекомендованных к использованию Минздравом России. Плюс нормативные документы, различные приказы по применению и регистрационные данные.

• DrugBank, RxList и Drugs.com — подробнейшие базы данных о препаратах и их мишенях. Также есть сравнение взаимодействий препаратов. Drugs.com есть в виде приложения и там можно еще сравнивать лекарства. В образовательных целях на этих сайтах интересен раздел pathways.

• Combomed и Сheckmed — русскоязычные сайты проверки совместимости лекарственных средств.

• Сайт FDA — сайт известной надзорной организации, в первую очередь хорош как первоисточник новостей, касающихся одобрения препаратов. Там же — OrangeBook и Health Fraud Product Database.

• Белая книга — база данных дженериков с оценкой их биоэквивалентности. Помогает изучить и подобрать наиболее подходящий дженерик.

• Сообщество Кокрейн — цитадель доказательной медицины. Используется для первичного поиска ответов в духе «насколько эффективен препарат А для лечения заболевания Z».

• Сайт Scimago — вместо рекомендации журналов с хорошими обзорами по фармакологии мы расскажем про этот сайт. Интерфейс достаточно понятен, но надо уметь ориентироваться в наукометрии. Можно найти хорошие журналы с обзорами по фармакологии и, например, использовать для докладов в кружке. К тому же сайт полезен любому, кто собирается публиковаться.

• Фармадвизор — сайт с документами и рекомендациями, для специалистов. Главная страница сайта исчерпывающе объясняет назначение сайта. С его помощью можно попробовать научиться ориентироваться какие руководства вообще есть и где их искать. Часть контента — платно.

• Фармпортал, а конкретно раздел с ГРЛС. Более современный сайт и более качественный поиск, в отличие от оригинального ГРЛС. Так или иначе, оба нужны чтобы удостовериться, что препарат имеется в РФ, чтобы добыть официальную инструкцию для препарата (которая часто нужна для решения вопросов законности применения), и пользуясь фильтрами поиска, найти нужные дозировки и лекарственные формы. Кроме того, у фармпортала есть канал в телеграме, где они регулярно публикуют обновления на ГРЛС, больше пригодится специалистам.

• Сайт МАКМАХ (Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии) и ее проект AMRHub. Можно буквально посмотреть актуальную картину резистентности в вашем регионе, если в нем предоставляют статистику.

• Мосмедпрепараты — сайт с новостями о новинках в фармакологии. Достаточно внятно рассказывают в чем суть новшеств и какие перспективы, но порой проскакивает авторский субъектив.

• Общество специалистов доказательной медицины — несмотря на дизайн уровня 2002 года, сайт жив, активен, работает. Большая часть новостей и тем посвящена клиническим исследованиям, миру фармакологии. Рекомендуем также поискать на ютубе лекции Василия Власова, они познавательны и интересны, но не особо углубленные.Отдельного канала нет, но есть всякие частные плейлисты с его лекциями и интервью типа таких или таких.

• Биомолекула — имеют цикл статей, посвященный методам разработки лекарств, пользуйтесь тегами и поиском.

• CPIC — Консорциум по внедрению клинической фармакогенетики (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium). Выпускает руководства по назначению лекарственных средств на основе генотипов. Особо актуально для аллелей CYP450.

• ChEBI — Chemical Entities of Biological Interest — база данных для тех, кто интересуется связью между структурой и активностью (SAR). Можно, например, поискать вещества, очень похожие на кофеин.

• Medchemexpress — база данных по биокативным молекулам на сайте соответствующего производителя реактивов. Удобно посмотреть какие есть лиганды по интересующему белку.

• Merck Manuals — большой сайт (и приложение) с кучей бесплатных полезностей. Более врачебный взгляд на лекарства, что, например, видно по удобным табличкам с дозировками для различных групп пациентов.

• Расстрельный список препаратов и Mediqlab — грубые фильтры проверки ЛС на наличие доказательной базы касаемо их эффективности.

• Паблик Доказательная медицина — поищите на стене сомнительный препарат (дюфастон, эмоксипин, тенотен и т.д.) и вы наверняка увидите несколько репостов объяснений от специалистов о том, что с этим лекарством не так и почему.

5.3. Фармакология в Youtube

• Видеолекции по базисной фармакологии Sci-Drugs — замечательные лекции Кудряшова Н. В., охватывающие основные темы курса фармакологии. Прекрасно структурированы (с использованием схем из Гудмана-Гилмана, кстати), отдельный акцент в каждой теме сделан на понимании механизмов и соответствующих эффектов, поэтому пригодятся как и для начала изучения фармакологии, так и для углубления и систематизации знаний. С большой вероятностью это лучшие видеолекции по фармакологии, что есть в русском сегменте ютуба.

• Лекции ЯГМУ — лекции по фармакологии, записанные буквально вживую одним дублем как есть. Сойдет в качестве альтернативы на те случаи, когда темы нет на SciDrugs.

• Cor medicale и Cor Etc — есть много коротких видео по отдельным темам, очень удобно, если надо разобрать какой-то отдельный вопрос, прекрасно дополняют 2 канала выше.

• Фармамед — много лекций терапевтического профиля, подойдет больше не на фармакологии, а на курсе факультетской терапии с клинической фармакологией.

• PhEd — канал про разработку и правовое регулирование лекарственных средств.

• Канал EUAT - Евразийская Ассоциация Терапевтов — тоже располагает большим числом лекций по фармакотерапии.

• Speed Pharmacology — короткие лекции на английском.

5.4. Каналы и группы

Больше для специалистов, но полезно и студентам.

• Смотровая Военврача — канал Алексея Водовозова, специализируется на токсикологии, фармакологии и эпидемиологии, читает популярные лекции. Некоторые ссылки в этом руководстве один из авторов узнал именно из его лекций.

• Pharmacy References — канал с книгами по фармакологии.

• Первый лекарственный — новости из мира фармакологии.

• GxP — новости фармакологии одной строкой. Farma FM — новости российской фармакологии не одной строкой.

• Икона фармы — фармэкономика, регуляции, громкие истории и конфликты интересов из мира фармы и медицины живым языком.

• Re-clin — краткие версии отечественных клинических рекомендаций.

Часть 6. Опасности на пути

Будьте готовы к тому, что на тернистом пути изучения фармакологии вас может поджидать разная дичь: анафероны с прочими кагоцелами, открытая реклама торговых названий отдельных препаратов в учебных пособиях, и, Асклепий прости, даже гомеопатия (например, гомеопатические препараты описываются во вполне неплохом учебнике Аляутдина). Просто будьте готовы. Старайтесь внимательно относиться к тому, как работает каждый препарат (если вообще работает), и понимать, что вы будете получать информацию и о тех препаратах, которые работают, и о неработающих препаратах — такое возможно. Самое главное — все пропускать через призму критики.

Без сомнений, важнейший совет — пользоваться только авторитетной литературой. Проверенными учебниками, а не чужими конспектами из интернета.

На будущее: важно понимать, что с момента начала изучения базисной фармакологии на 3 курсе и продолжения в виде курса клинической фармакологии на следующих курсах вашим религиозным убеждением должна стать доказательная медицина.

Мы пособирали некоторые лекции по доказательной медицине

Как пользоваться PubMed’ом, описано в учебнике Свистунова, но помните, что не весь PubMed — доказательная медицина, там чего только нет. Если сомневаетесь в своей критичности — начинайте с мета-анализов (там опытные аналитики за вас пересмотрели всю возможную литературу на счет интересующей тактики фармакотерапии и сделали вывод о том, насколько она эффективна или сравнили с другой терапией) или хотя бы обзоров. Хотелось бы посоветовать национальные рекомендации, но, увы, не всегда хватает данных для того, чтобы считать их полностью достоверными (по крайней мере, российские). Лучший способ узнать, насколько эффективно что-либо — обратиться в библиотеку Cochrane https://www.cochrane.org (это сборище тех самых мета-анализов) или на сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Но последние два зачастую и не слышали про ряд препаратов, зарегистрированных на территории нашей страны и прилежащего к ней зарубежья. Еще один полезный ресурс — theNNT — база данных со статистикой, описывающей вероятностное преимущество метода терапии по отношению к ее вреду. Но это уже для всерьез заинтересованных.

Резюме

- Биохимия, физиология и патфиз — необходимая база. Возможно, придется обращаться к биологии и микробиологии.

- Знаешь мишени и эффекты мишени — можешь предсказать эффекты препаратов.

- Теория достаточно сложна и требует конспектирования и активного пользования мнемоническими приемами. Также лучше поступать с рецептурой. Атласы и ютуб в помощь.

- В первую очередь надо знать особенности групп препаратов и уметь их различать, а во вторую — отдельных препаратов.

- Критически важно научиться считать дозы, объемы, число таблеток/капсул/капель/ложек.

- По возможности стоит использовать несколько учебников.